Les déchets les plus dangereux sont ceux dont la durée de vie est la plus longue

Faux !

En bref

En détail

Dans une scène du film Rembrandt, Yves donne un cours à l’université sur le principe de la demi-vie radioactive, rappelant que celle du plutonium-239 est de 24000 ans, et que 80 kg de cet élément se trouvaient à Fukushima. Comment interpréter cela ?

La notion clé ici pour comprendre est celle de radiotoxicité, qui est la toxicité de nature radioactive que peut subir un organisme qui est exposé, notamment par ingestion ou inhalation.

L’activité d'une source radioactive se compte en becquerels (Bq), qui mesure le nombre de désintégrations radioactives par seconde.

Logiquement, pour une masse de matière donnée, plus il y a de désintégrations (donc plus il y a de becquerels), et plus la demi-vie est courte, car les atomes se désintègrent plus rapidement et la matière dure moins longtemps.

La réciproque est aussi vraie : plus la demi-vie est courte, et plus l’activité est importante. Et inversement : plus la demi-vie est longue, plus l’activité est faible.

Il faut maintenant prendre en compte la nature du rayonnement radioactif :

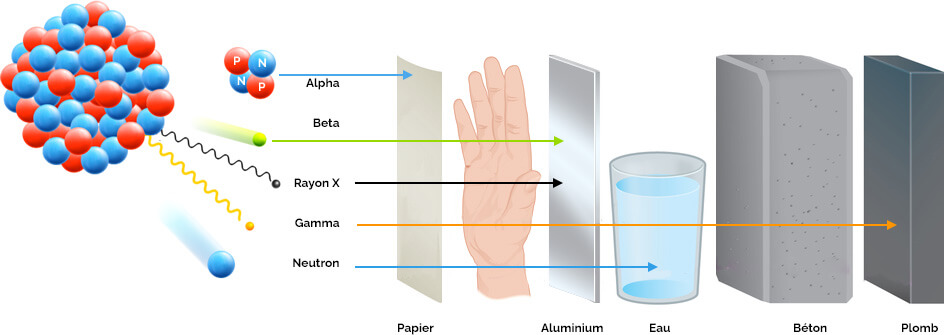

- Le rayonnement alpha est en fait la libération d’un noyau d’hélium. Par sa grande taille, la particule alpha est peu pénétrante et arrêtée par une simple feuille de papier. En revanche, elle libère une énergie importante lors de son impact.

- Le rayonnement bêta est l’émission d’une particule électrisée, électrons ou positons, qui peuvent traverser du papier mais sont arrêtées par une feuille d’aluminium. Plus pénétrantes que les particules alpha, elles déposent aussi leur énergie plus progressivement au fil de leur parcours.

- Le rayonnement gamma correspond à l’émission d’un photon de haute énergie. Le rayonnement gamma est très pénétrant et il faut plusieurs centimètres de plomb ou des dizaines de centimètres de béton pour les arrêter. Il est difficile de s’en protéger.

Un autre critère important pour évaluer la radiotoxicité est la nature de l’élément radioactif et sa mobilité : un élément métallique comme par exemple le plutonium sera très peu mobile et aura peu de chance d’être inhalé ou ingéré. A l’opposé, un élément gazeux comme l’iode est très volatile et pourra se propager facilement.

Les conditions d’exposition sont également très importantes pour prendre en compte la dangerosité des éléments. Un rayonnement alpha, émis par exemple par le plutonium 239, est arrêté par l’épaisseur d’une feuille de papier ou par la couche de peau morte de l’épiderme, et donc il ne présente aucun danger si l’exposition est externe (on trouve plein de vidéos sur internet où des gens bloquent le rayonnement alpha avec leur main). Par contre, s’il est ingéré ou inhalé, son rayonnement alpha irradie directement les cellules des organes, ce qui en fait un élément très toxique quand il est présent dans la matière vivante.

Un autre exemple, le potassium 40 est présent dans le corps humain dont la demi-vie est de 1,35 milliard d’années a une faible radiotoxicité, alors que l’Iode 131 qui a une demi-vie de 8 jours est fortement radiotoxique.

On peut conclure avec le plutonium 239 qui est souvent utilisé pour démontrer la dangerosité du nucléaire sur des milliers d’années :

- Le plutonium 239 a une demi-vie de 24 000 ans, ce qui le fait rentrer dans la catégorie des éléments à vie longue, mais qui implique aussi une activité relativement faible.

- Il émet une particule alpha de haute énergie lorsqu’il se désintègre, qui n’est pas dangereuse à l’extérieur du corps (exposition externe), mais l’est beaucoup plus s’il est ingéré (exposition interne).

- Dans le combustible, le plutonium 239 est du dioxyde de plutonium (PuO2), et se présente donc sous forme de céramique. C’est donc un élément solide, non volatile, qui a tendance à rester où il est.

Cette fiche a été sélectionnée pour apporter un éclairage sur la vision du nucléaire présentée dans le film Rembrandt.

Sources :

- Monographie du CEA sur le traitement des déchets radioactifs : https://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/monographie-nucleaire/CEA_Monographie5_conditionnement-dechets-nucleaires_2008_Fr.pdf