Les catastrophes de Fukushima et de Tchernobyl ont eu des conséquences massives sur la biodiversité locale.

Incomplet !

En bref

En détail

Deux phénomènes simultanées: l’évacuation et la dispersion de radioéléments

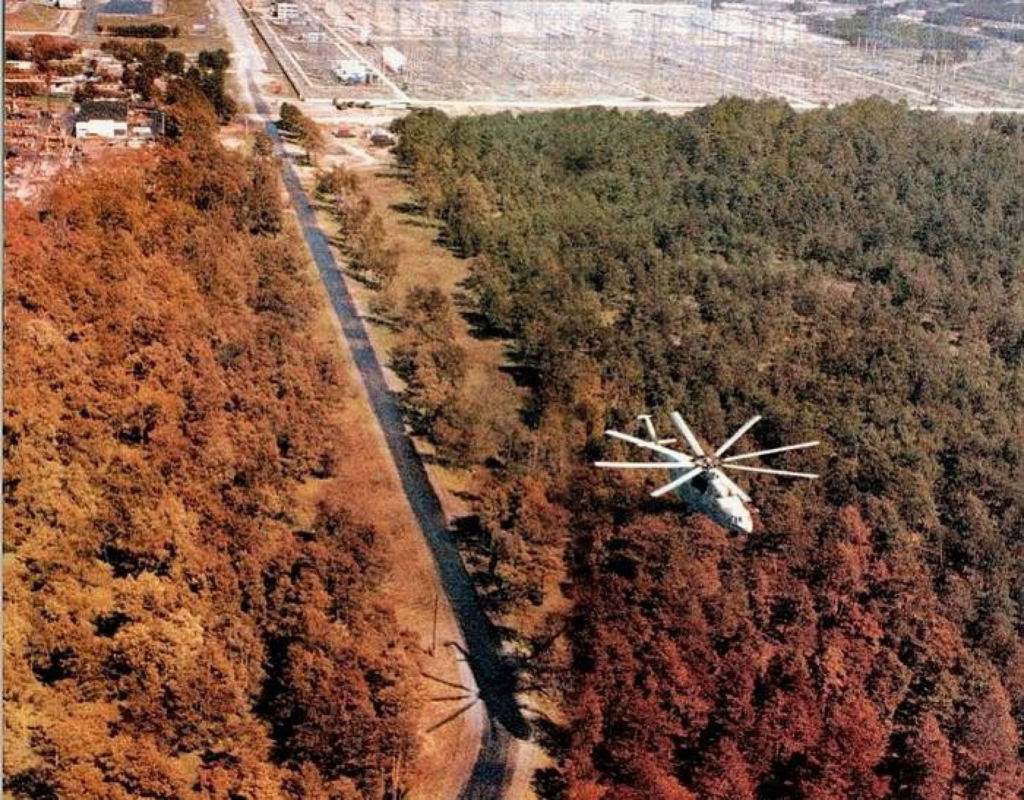

Les accidents de Tchernobyl et de Fukushima ont évidemment eu un impact sur la biodiversité locale. Si ces deux catastrophes ont le point commun d’avoir conduit à une dissémination de produits radioactifs dans l’environnement, la superficie et le niveau de radioactivité des zones concernées diffèrent sensiblement. L’évaluation des effets de ces accidents est complexe, car deux phénomènes ont eu lieu de manière concomitante : la hausse de l’exposition à la radioactivité des espèces présentes localement et le départ des populations humaines de ces zones. À Tchernobyl, lors de la phase aiguë de l’accident, des dommages importants à la biodiversité ont été observés. Par exemple, dans une zone de 6 km² autour de la centrale, 90 % des pins sont morts [1].

Réensauvagement des zones évacuées

Les effets à moyen et long terme de la catastrophe sont néanmoins bien différents : les chercheurs qui travaillent sur le sujet s’accordent à dire que la zone de Tchernobyl abrite désormais une large biodiversité [2][3]. Le programme TREE, qui étudie les effets des radiations sur la biodiversité, a détecté la présence d’ours bruns et de bisons européens dans la zone. Des populations de loups et de chevaux prospèrent également dans la région [3]. À Fukushima, il n’y a pas eu d’effets visibles sur la faune et la flore dans les jours qui ont suivi la contamination. À long terme, on assiste également à un réensauvagement de la zone évacuée, et ce, en particulier par les mammifères et les gallinacés [2].

Des effets différents selon les espèces

Il convient toutefois de noter que des effets de la radioactivité sur la biodiversité locale sont observables. Les espèces, étant plus ou moins sensibles à la radioactivité (on parle de radiosensibilité), s’adaptent plus ou moins bien aux niveaux de radioactivité locaux [3]. À Fukushima, par exemple, la taille des populations d’oiseaux semble avoir diminué [4]. On observe également des anomalies sur un certain nombre d'échantillons de plantes et d’animaux, ces anomalies individuelles ne menaçant pas pour autant la viabilité des populations. Finalement, un certain nombre d’espèces se sont adaptées au niveau de radioactivité local, à l’image des grenouilles qui tendent à devenir plus foncées dans les zones fortement contaminées [3]. Un accident nucléaire semblerait donc moins nocif pour un grand nombre d'espèces que la présence de l’homme [3].

Sources :

[1] L’avenir de la zone d’exclusion de Tchernobyl, IRSN, https://www.irsn.fr/savoir-comprendre/crise/lavenir-zone-dexclusion-tchernobyl-contamination-lenvironnement

[2] Rewilding of Fukushima’s human evacuation zone, Frontiers in Ecology and the Environment, https://www.jstor.org/stable/26986193

[3] La nature à Tchernobyl, German Orizaola Professeur de Zoologie, https://theconversation.com/tchernobyl-35-ans-apres-laccident-nucleaire-decouvrez-comment-la-nature-y-a-repris-ses-droits-118082 [4] Abundance of birds in Fukushima, Environmental Pollution, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749112000255

[4] Abundance of birds in Fukushima, Environmental Pollution, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749112000255